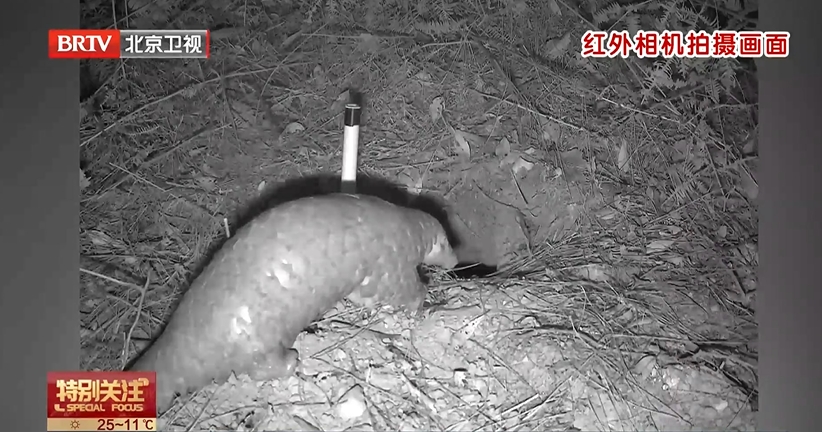

【南方自然觀察專稿】在嶺南夏日的蟬鳴聲中,廣東鼎湖山國家級自然保護區的紅外相機再次捕捉到國家一級保護動物中華穿山甲活動的珍貴影像。這個被世界自然保護聯盟列為極危物種的"森林衛士",在守護者長達六年的持續觀測中,以穩定的種群活動軌跡,有力反駁了"功能性滅絕"的悲觀論斷。

作為全球現存唯一的鱗甲目哺乳動物,中華穿山甲自2014年列入IUCN紅色名錄極危等級后,其生存狀況始終牽動人心。鼎湖山國家級自然保護區管理局副局長范宗驥團隊的最新監測數據顯示:在面積僅約350畝的核心觀測區,紅外相機不僅記錄到多只成年個體,更捕捉到幼崽跟隨母獸活動的畫面,印證了該區域存在穩定繁殖種群。

"夜間紅外相機會自動觸發記錄,這些移動的鱗甲就像月光下的銀色鎧甲。"范宗驥展示的影像資料中,穿山甲用鐮刀狀的利爪掘開蟻穴,長舌精準卷食白蟻的生態行為纖毫畢現。這種特有的捕食習性使其成為生態系統的天然調節者——單只成體即可控制數畝林地的白蟻種群。

科研團隊在追蹤中發現了特殊的觀測規律:穿山甲每掘開一個蟻穴后便會廢棄洞穴,迫使紅外相機需要動態調整布設點位。這種與監測者"捉迷藏"的習性,恰是穿山甲種群仍保有自然行為特征的重要佐證。目前保護區內已形成網格化移動監測體系,累計獲得有效影像數據逾千條。

在物種保護的全球坐標系中,中國正展現出獨特擔當。2020年將穿山甲保護等級提升至國家一級后,鼎湖山作為我國首個自然保護區,其保護實踐具有示范意義。監測顯示,該區域近三年穿山甲活動頻率提升12%,同期森林健康指數上升8個百分點,印證了旗艦物種與生態系統的正向關聯。

當問及"功能性滅絕"爭議時,范宗驥指著實時傳回的影像堅定表示:"這些鮮活的生命軌跡,勝過任何主觀臆斷。"目前,該保護區正聯合中科院動物所開展穿山甲DNA個體識別,首批數據已確認6個獨立個體,為精細化保護提供科學支撐。

夜幕降臨,又一臺紅外相機在穿山甲廢棄的洞穴旁悄然啟動。這些沉默的守望者記錄下的每一幀畫面,都在續寫著生命奇跡。正如范宗驥所說:"當我們以敬畏之心守護自然,自然終將以生生不息回饋人類。"在生態文明建設的時代答卷上,中華穿山甲種群的穩定存續,正是人與自然和解共生的生動注腳。